ブラミツイワ01-社務所02

ブラミツイワ 2回目の訪問です。

前回からどこまで進んだのか早速見に行きましょう!

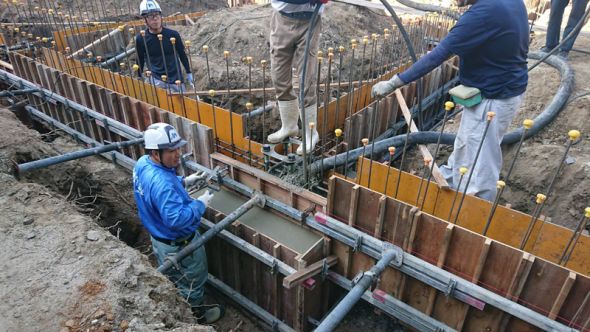

なんか針山みたいになっとる!!

さて、今回はどんな工事をしているかと言うと、皆さんも一度は聞いたことがある「基礎工事」というやつです。第一回にも後半に基礎工事をちょろりとお話ししましたが、今回はこの辺りを詳しくお話ししつつブラミツイワらしく、物件の風景も紹介できればと思います!

<基礎工事>

まず基礎工事の種類ですが、大きく分ける(メジャーどころ)で言うと2種類の基礎があります!

1.ベタ基礎(防湿基礎)

ベタ基礎(防湿基礎)は、現在もっともメジャーな基礎工事と言っていいほど、多くの住宅が取り入れている基礎工事の方法で、建物の底一面を鉄筋コンクリートの基礎で支えます。安定性が高く、不同沈下にも強い造りになっています。

デメリットとしては総重量が重たくなってしまうことと、部材も増えるのでコストがかかる面ですが、標準化している基礎と考えると、ベタ基礎(防湿基礎)を行うことが基本価格であると考えても良いのかもしれません。

住宅が重いとデメリットなのか?

デメリットとして「重くなる」というワードを出しましたが、重くなることがなぜデメリットなのかと言いますと、地震などの揺れに対しては、重量が重い方が軽いものよりも影響を受けやすいと一般的に考えられています。

もっとも、それを踏まえての免震施工なども発達しているので、揺れに対して大きなデメリットとは近代では考えづらくなってきましたね。

2.布基礎

布基礎は、建物の柱や壁の部分にコンクリートを打設(建築の基礎となるコンクリートを、枠の中に流しこむこと)する基礎工事の方法です。

ベタ基礎はよく建物を「面」で支える。布基礎は壁面に沿って「線」で支えると言われることがあります。

前述のベタ基礎のメリットのお話をしたあとでは、布基礎は劣るのでは? と考える方も多いかと思います。

ところがどっこい、それぞれにメリットがあるのでこの二つの工法があるわけです。

布基礎はベタ基礎と比べてコストが安価で収まるというメリットがよく挙げられますが、布基礎が一概に安いわけではなく、基礎をしっかりと強固なものにするために、深く掘ったりして軟弱地盤に立てないようにするなど、必要に応じて繊細な工事判断が必要となります。

また、最近では、外周だけではなく基礎以外の部分を薄くコンクリートで覆う場合もあったりしますが、今回の基礎工事と見ると

建物内側にはコンクリートを引いていませんね? なぜでしょう?

これには、実は理由があるそうで、教えてもらってのですが今は内緒。

また、機会がきたらお話しします!

<基礎の流れ>

折角なので基礎の流れに関して、解説します!!

① 地縄を張る/遣り方工事

建物が土地の中のどの部分に建つのかがわかるように、縄やロープで印を付けます。

「遣り方工事」とも呼ばれています。

② 根切りをする/掘削工事

基礎を入れるために、重機を使って基礎の底となる高さまで土を掘ります。

③ 砕石を入れる

「砕石(さいせき)」と呼ばれる天然石を細かく砕いたものを敷地全体に敷き、地面を転圧して地盤を固めます。

④ 防湿シートを敷き、捨てコンクリートを流す

写真は③と④を終えた状態

その上に「防湿シート」を敷き、建物を建築する位置を間違えないように、印を付けるためのコンクリートを流します(捨てコンクリート)。略してステコン(業界通風)。

コンクリートが乾いた後、墨出し(基準線を引く作業)を行います。

⑤ 鉄筋を組む/配筋

建物を建てる位置が定まったところで、鉄筋を組みます。

結構地味に大変な作業ですが、建物の強度に関係する手抜きが絶対にできない作業です。

(むかーし、ここを手抜きして問題になった建物がありましたが。。。)

⑥ 外周の型枠を組み、ベース部分のコンクリートを打設

基礎の外周にコンクリートが漏れないように型枠を組み、ベース部分のコンクリートを打設します。

これが乾いてきて、型枠が取れるとみなさんも目にしたことがある「基礎」となるわけです。

⑧ 型枠を外し、雑コン・仕上げ

コンクリートの強度が出るまで養生したら、型枠を外します。

その後、仕上げ作業として勝手口や土間・給湯器置き場などのコンクリートを打設したり、不要なコンクリートを除去したりといった作業を行います。

⑨ 基礎の完成

こんな流れで基礎工事を行なっています!

まだまだ下地の段階ですが、建築は細かい工程に分かれているなぁと改めて実感。

緻密に、細やかに組み立ててこそ、安心安全で良い建物ができるんです。

さてさて、基礎ができるといよいよ「上棟」です!

次回は、この上棟にフューチャーしていこうと思います!!

つづく